Arte

Paul Celan, el arte de traducir la esperanza

Más que escribir, traducir sería el término justo que podría atribuirse a la obra de Paul Celan…

Paul Celan, el arte de traducir la esperanza

Ana Cuandón

Alemán, rumano, ucraniano, hebreo, francés, portugués, ruso e inglés son algunas de las lenguas que hablaba y leía Paul Celan, pero de todas ellas fue la primera, la alemana, aquella que eligió para escribir poesía. Su elección fue declarada como un principio ético: “uno no puede expresar su verdad más que en su lengua materna; en una lengua extranjera, el poeta miente” (Ortega, 18). De este principio ético se deriva el hecho de que la poesía de Paul Celan atraviese los velos del lenguaje para asombrar, perturbar y revelar verdades −algunas atroces, como puede esperarse de un sobreviviente de la última guerra mundial.

Dicha lealtad hacia la lengua materna compensó, en este poeta judío, la deslealtad de haber abandonado a sus padres –tal abandono no existió, pero así lo sintió el poeta por el remordimiento de haber confiado en que sus padres lo alcanzarían en el refugio que una amiga suya, Ruth Lackner, había ofrecido para él y sus padres ante las deportaciones masivas de judíos de Czernowitz, llevadas a cabo en 1942 por el régimen nazi. Aquella espera del 27 de junio transformó al joven Paul Antschel, pues nunca volvió a ver a sus padres, Leo y Friederike, quienes fueron llevados a los campos de trabajo de Trasnistria, en donde murieron pocos meses después. La transmutación fue tan radical que para 1947, el apellido del poeta se cambió a Celan, anagrama de su apellido original. Sin embargo, la parte más profunda de ese cambio doloroso sólo podía traducirse en poesía.

Más que escribir, traducir sería el término justo que podría atribuirse a la obra de Paul Celan, pues el esfuerzo de expresar en una lengua lo que está escrito en otra supone también transmutar emociones, impresiones del espíritu que son, por su naturaleza, inefables. Esta voluntad de expresar verbalmente aquello que se manifiesta de formas sutiles hace de la poesía un arte de traducción. De esta labor alquimista del espíritu participa Celan al escribir: “Dice verdad/ quien dice la sombra”, pues decir la sombra es una manera de afirmarla en su misterio, en su inasible pero descifrada, traducida, manifestación. Tal es la idea que George Steiner dilucida al aseverar que “toda la poesía de Celan es traducción al alemán” (Ortega, 25).

Escribir en alemán, para quien pudo haberse expresado en los otros varios idiomas que comprendía, supone más que una elección, una deuda moral “porque un poeta −señala Paul Celan− no puede dejar de escribir, mucho menos si es judío y su idioma de escritura el alemán” (Pérez Gay, 90). Cuando se repara en el hecho de que, para un judío, elevar la lengua de quienes asesinaron a sus padres podía significar, más que una denuncia, una forma de apropiarse de aquello que le fue arrebatado, puede entenderse por qué, en el discurso que dio el poeta al recibir el premio Georg Büchner, la elección por el idioma alemán fue también una tabla de salvación pues, él mismo afirma, “algo sobrevivió en medio de las ruinas. Algo accesible y cercano: el lenguaje. Sin embargo, el lenguaje mismo tuvo que abrirse paso a través de su propio desconcierto, salvar los espacios donde quedó mudo de horror, cruzar por las mil tinieblas que mortifican el discurso. En este idioma, el alemán, procuré escribir poesía. Sólo para hablar, para orientarme, inquirir, imaginar la realidad” (Pérez Gay, 91).

Imaginada, confrontada, configurada por el dolor, esta realidad de Celan es una constante Fuga de muerte, poema emblemático de la literatura alemana, que ya en 1952, año de su publicación, `inquiere´ que “la muerte es un maestro de Alemania sus ojos son azules/ te alcanzan sus balas de plomo te alcanzan sin fallar” (Pérez Gay, 39).

Y la lengua que logra `inquirir´ esa realidad dista mucho de la usada en la realidad: aún cuando Paul Celan vivió en Francia la mayor parte de su vida, desde 1949 hasta 1970, la lengua francesa no logró pasar del lenguaje de la cotidianidad. Ni siquiera la complicidad amorosa cambió esta decisión de escribir poesía en la lengua materna. La copiosa correspondencia, escrita en francés, con Gisèle Lestrange, su esposa, y con Eric Celan, su hijo, muestra esa distancia establecida por el poeta entre la realidad habitual y la poética. En una carta de 1965 dirigida a Gisèle, puede leerse cómo el poeta prefiere el alemán para elevar esos pequeños actos cotidianos: “Yo tengo delante, bajo nuestra lámpara, tu foto y la del niño. Y también, en un vaso de agua, la ramita de abedul de nuestra casa, de Moisville. Haga cuanto pueda, amada mía, por reponerse. Todo mi amor por usted está aquí, dentro de mí, tan grande como en el primer momento. Nada de nuestro amor está perdido: Wir sind es noch immer” (Badiou, 257).

El verso citado por Celan pertenece al poema “La palabra de ir a-lo-profundo” y puede traducirse como “todavía seguimos siendo” (Badiou) o, como lo traduce José Luis Reina Palazón, “todavía somos” (153):

La palabra de ir a-lo-profundo

que hemos leído.

Los años, las palabras desde entonces.

Todavía somos.

Sabes, el espacio es infinito,

sabes, no necesitas volar,

sabes, lo que se escribió en tu ojo

nos profundiza lo profundo.

“Profundizar lo profundo” no fue, para Paul Celan, tarea exclusiva de la poesía, la traducción era igualmente importante. En una carta dirigida a su editor, confiesa: “considero que la tarea de traducir a Mandelstam es tan importante como la de escribir mis propios versos” (Ortega, 24). La obra del poeta ruso fue una de las tantas que ocuparon a Celan. En el prólogo a sus Obras Completas, Carlos Ortega cuenta cómo, en 1941, “aunque las condiciones en el mundo enfangado y húmedo del gueto eran imposibles, Paul pasó las primeras semanas traduciendo algunos sonetos de Shakespeare, que le parecía que no había sido bien vertido al alemán, y escribiendo” (15). En total, Paul Celan tradujo a cuarenta y dos poetas al alemán. Cuando fijó su residencia en París, a partir de 1950, fue cuando su trabajo como traductor se formalizó, sin embargo, la traducción fue no sólo su oficio principal sino también su motivación más íntima: en el diálogo con los numerosos poetas traducidos, su poesía encontró sus fuentes de aprovisionamiento.

Dichas fuentes eran necesarias para quien debía nutrir a diario la esperanza con lo único que le quedaba, el lenguaje. Sus reservas de vitalidad estaban en la poesía. Es por ello que la poesía de Celan no se reduce a la fatalidad de los acontecimientos históricos, sino que se abre ante las posibilidades de la vida. Ante la tragedia de una espera (como la que vivió mientras sus padres eran deportados), el poeta no busca trascender el acontecimiento, sino exponerlo, con toda su simpleza y su profundidad.

Uno de los muchos poemas que puede testimoniarlo pertenece al libro Cambio de aliento, publicado en 1967. En este poema breve está condensada una voluntad que apuesta por la esperanza: “En los ríos, /al norte del futuro, / tiro la red, que tú, indecisa, / llenas con sombras/ escritas por las piedras”. La imagen de alguien que decide tirar la red hacia un río traza también una dirección, en este caso, espacial dentro de otra temporal: “hacia el norte del futuro”, para expandir ese horizonte del tiempo. El poeta señala las posibles direcciones, y dimensiones, de éste: en el futuro hay un norte. En este movimiento se percibe la decisión de quien no puede, como ese tú al que se dirige, permanecer en la parálisis de un pasado que lastra la movilidad por cargarse de sombras, de sombras además escritas por aquello inamovible por naturaleza, las piedras. Traducir este movimiento espiritual en una imagen es una de las verdades que la poesía de Celan revela.

Después de atravesar largos veintiocho años de angustia y depresión, el poeta decidió lanzarse al río Sena en 1970. Este fin de su vida, por tanto, no debe interpretarse como un gesto de derrota, ¿quién podría juzgarlo así cuando sus poemas obligaron al filósofo Theodor Adorno a retractarse de que, después de Auschwitz, la poesía era imposible? Nadie, como él, Paul Celan, pudo traducir “la discreta, dolorosa rima alemana” (Pérez Gay, 90), y tampoco nadie logró de esas cenizas revelar cómo traducir es también transmutar y descubrir que todo puede ser distinto:

Todo es distinto

de lo que imaginas, de lo que imagino,

la bandera ondea todavía,

los pequeños secretos conviven entre sí,

proyectan sus sombras; de ellas

vives tú y yo,

vivimos nosotros. (Pérez Gay, 65).

Profundizar en esta certeza es el arte de traducir la esperanza.

Bibliografía

Celan, Paul. Obras Completas, 7ª ed., prólogo de Carlos Ortega, tr. de José Luis Reina Palazón, Madrid, Trotta, 2013.

Celan, Paul-Gisèle Celan-Lestrange. Correspondencia (1951-1970), edición y notas de Bertrand Badiou, tr. del francés de Mauro Armiño, tr. del alemán de Jaime Siles, México, FCE-Siruela, 2010.

Celan, Paul. Sin perdón ni olvido. Antología, tr. y estudio de José Ma. Pérez Gay, México, UAM, 1998.

Te podría gustar

Arte

Levantón

«Ya va a amanecer, hijo. Hay que tratar de dormir algo, aunque sea nomás para soñar el último sueño.»

Levantón

Víctor Salgado B.

Mira, hijo, los dos estamos metidos en este pedo, así que vas a hacer lo siguiente: te agarras los huevos y te callas. Tú fuiste el que quiso andar con sus mamadas, así que ahora aguántate.

¿Qué crees, que a mí no me dolieron los putazos? A huevo que me dieron una chinga bien sabrosa, ¿y me ves que estoy chillando? Ah, pues entonces deja de hacerle al pendejo. Ya no te muevas, cabrón, como quiera no vas a aflojar esos nudos, no es como las películas pendejas que ves en el cine. Rápido y furioso, esa mamada se la sacó del culo algún idiota con mucho tiempo libre… ¡A la verga! Sí que patea duro el pinche gorila ese; creo que me rompió una costilla o algo. ¡Puta! Me duele de a madres. Ya no te muevas, pendejo, nomás estás haciendo que se te hinchen más los putazos. A ver, acércate. ¡Acércate, mamón! Déjame ver… No, pues sí te descalabraron gacho, pinche vergazote que traes en la choya. Pero no te agüites, ya no sangra, aunque sí te va a quedar un chichón bien macizo. Estás bien morro. ¿Cuántos años tienes? ¡Diecisiete! Todavía tienes tiempo para que se te quite lo pendejo… Bueno, si salimos vivos de ésta. ¿Y por qué le entraste a la maña? Yo la neta no hallé otro jale, aquí me ofrecieron chamba de cuidador, y como estuve en el ejército, luego luego me la dieron de pistolero. Pero tú… ¡No mames! Teniendo a tus jefes, estando en la escuela, y sales con esta chingadera. Ya sé: querías sentirte bien vergas jugándole al narco. Pero pues aquí está tu pinche sueño hecho realidad…, pero ya ni llorar es bueno.

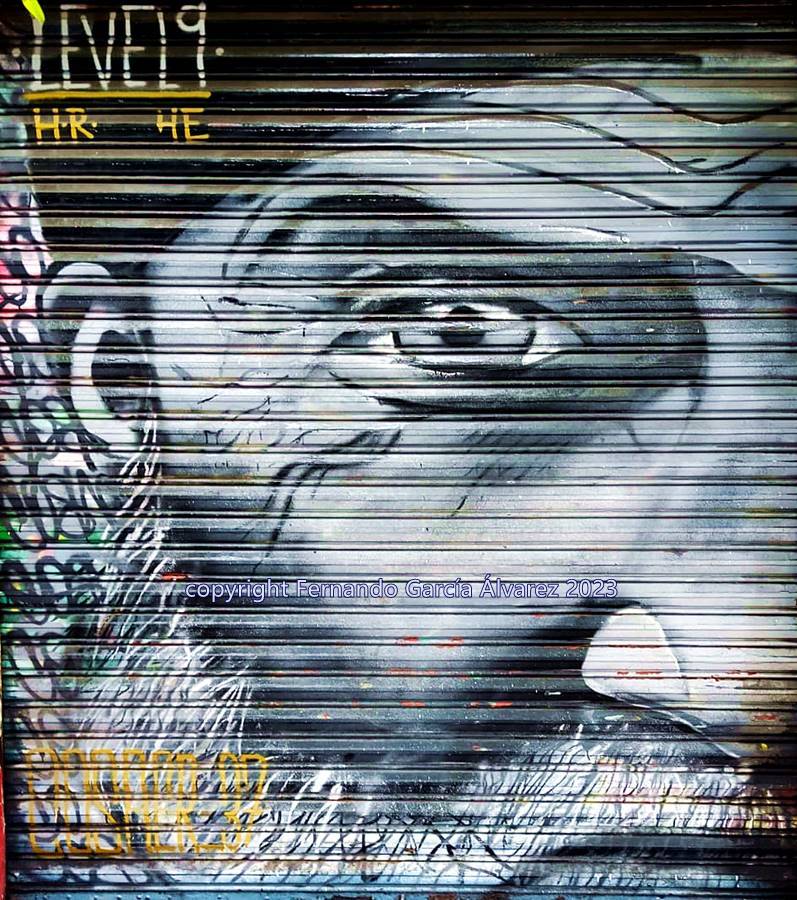

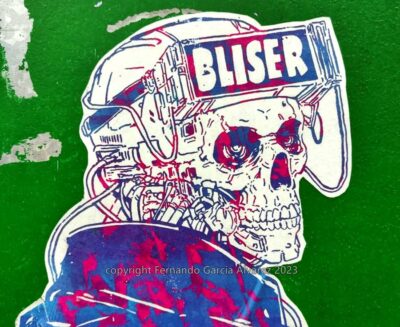

Nueva gráfica urbana en CDMX. Foto de Fernando García Álvarez.

¿Sabes qué pedo?, te pareces un chingo a mi hermano Joaquín; “el Juaque” le decíamos. Ese güey jugaba al futbol como los más chingones y las viejas lo seguían de a madres, a huevo que sí. Era mayor que yo, por eso lo respetaba y quería ser como él. Pero ya ves: yo me metí de guacho y él se clavó a la maña. Que dizque los mandaban al monte a entrenar, ¡qué pinche entrenamiento les iban a dar! A pura putiza los traían, a levantar la mota, a empaquetar, a cargar los camiones, a halconear… Y en la primera que les cayeron los guachos, a mi carnal se lo chingaron. Yo por eso deserté y me fui pa´l gabacho, hasta que me deportaron, y ya ves: aquí no hay dónde jalarle por la derecha. Vale verga, pinche país de mierda.

Yo nunca le he puesto al perico, ni a la mota, ni al cristal, ni a ninguna de esas porquerías, ¿tú sí? ¿Qué se siente? ¡No mames! Ya me imagino andar todo el pinche día bien lampareado como pinche conejo, ¡a la verga! Bueno, a la mota sí. Una vez. Iba en la secundaria. La morra que me gustaba me invitó a una fiesta, que con unos cuates bien chidos, que pura buena onda y que no hay pedo. Puro pinche morro fresa, y no faltó quién sacara un toque, un pinche güerito que se parecía a Daniel el Travieso, bien cagado el vato. Le di el jalón a esa madre, y cuando empecé a toser todos los demás se rieron de mí, hasta la morrita con la que iba, pues yo ni sabía fumar, güey. Al principio no sentí nada más que la garganta bien puteada, luego me empecé a sentir bien acá, como si todo fuera un sueño, luego me dio un chingo de sed, y después un chingo de hambre. Ja ja ja, cuando llegué al cantón mi jefa hasta se espantó, pues cómo no, si me tragué un platote de frijoles con crema y como veinte tortillas. Pero después de ahí ya nunca he vuelto a meterme nada. En el ejército te la cobran bien gacha si te agarran haciéndole a esas mamadas; por lo menos de una putiza no te salvas.

Al chile la cagaste, cabrón. ¿Apoco no sabías que la morrita traía jale con el mero chingón? ¿Qué pensaste, que nadie se iba a enterar? Pues si todo el mundo los vio cuando andaban de aquí para allá, de arriba para abajo, de motel en motel. Aunque eso sí, la chavita tiene lo suyo, está guapita; pero de ahí a que valga la pena que te cuelguen de los huevos por ese gusto, pues no, mijo. Y luego, ¿cómo se te fue a ocurrir que hablando con los tiras ibas a arreglar todo el cagadero? No, pues si te digo que pa’ pendejo no hace falta diploma. ¿Pero sabes qué pedo? A esa morra ya se la chingaron, y de seguro le fue peor que a nosotros. Yo sé cómo son de culeros estos güeyes con las rucas que les juegan chueco; a nosotros nos van a dar un pinche balazo en la sien y a la verga, pero a ellas las madrean, las violan, las rapan y las sacan encueradas a la calle para matarlas de un tiro… o a piedrazos. Dicen que una vez a una la quemaron viva en un hotel. ¿Que qué hizo? Andaba con el jefe de plaza y salió embarazada, pero no sabía que ese cabrón ya se había hecho la vasectomía. Te digo que son una mierda, y nosotros también por estar aquí con ellos. ¿Esta es la vida de narco que querías vivir? ¿Pa’ qué chingados te saliste de tu casa, cabrón? La querías, ¿verdad? Pues sí, pero ya no llores, mijo, ya no tiene caso…

Ira. Ven, acércate, güey. Aquí traigo al patrón. ¿Sí lo alcanzas a ver? Mi San Juditas Tadeo. Me lo tatuó un compita que ya está en cielo, se lo chingaron en su local hace como un año. Qué mal pedo, ese carnal no se metía con nadie, era bien tranquilo, él nada más a su chamba y ya. Yo me digo: y todos los que andan de culeros, ¿por qué a esos nadie les hace nada? El patrón siempre me ha cuidado, y si él quiso que estuviera en este momento en esta situación, cámara, no me agüito, porque por algo me escogió. Aunque digas que es mamada, cada uno de nosotros tiene su misión y su tiempo; y el nuestro, pues al chile, hasta aquí llegó.

Nueva gráfica urbana en CDMX. Foto de Fernando García Álvarez.

¿Quién me iba a decir que por tirarte el paro también yo iba a terminar en las mismas? Pero ya ni pedo, me conformo, ya sé que cuando todo esto pase voy a volver a ver a mi carnal el Juaque, que de seguro ya me está esperando allá. Nomás le pido al patrón que no me deje, que me lleve de su mano. Chale, güey, no me veas así. Sí, estoy chillando, ¿y qué? Tú también estabas chillando hace rato, ¿no, puto? Ah, pues ahí está. Y además, si lloro es porque me acordé de la jefa. Hace años que no la miro, ella no ha de saber ni siquiera si estoy vivo o muerto, y yo que pensaba ir a verla nomás que tuviera un chance, pero ya no se va a poder.

¿Y tú, no piensas en tus jefes? Han de estar bien agüitados. ¿Cómo que ni les importas? A veces uno se porta bien ojete con los padres, pero de seguro los tuyos te han de estar buscando; imagínate cómo se van a sentir cuando te tengan que ir a reconocer. Ahí está, ¿no que no? Pero ni cómo salir de ésta, mejor encomiéndate al patrón. ¿Que no crees en Dios? Pues por eso te va como te va, pendejo.

Ya va a amanecer, hijo. Hay que tratar de dormir algo, aunque sea nomás para soñar el último sueño.

¡Chst! Cállate, güey, no hagas ruido… Se oye que vienen unos cabrones; pa’ mí que andan pedos… Sí, se la han de haber pasado pisteando y polveando toda la noche… ¿Ya viste? Ya amaneció… Han de estar todos paniqueados por el perico. Hazte el dormido, y ahorita que vengan, como que no quieres, o no te puedes despertar. ¿Cómo que pa’ qué? Pues para ganar algo de tiempo… ¡Silencio! ¡Silencio! Ya están aquí…

…

¿Qué pedo? ¡No mamen! ¿A dónde se lo llevan? ¡Hijos de su puta madre! ¡Déjenlo, no sean culeros! ¡Hijos de la chingada, ya no le peguen! ¡Ya no le peguen! ¡Aguanta, hijo, aguanta! ¡Suéltenme, pinches perros! ¡No me dejen aquí, hijos de su puta madre! ¡Llévenme a mí también! ¡Llévenme también, putos! ¡Llévenme! ¡Llévenme también, culeros…!

¡Adiós, hijo! Adiós…

Arte

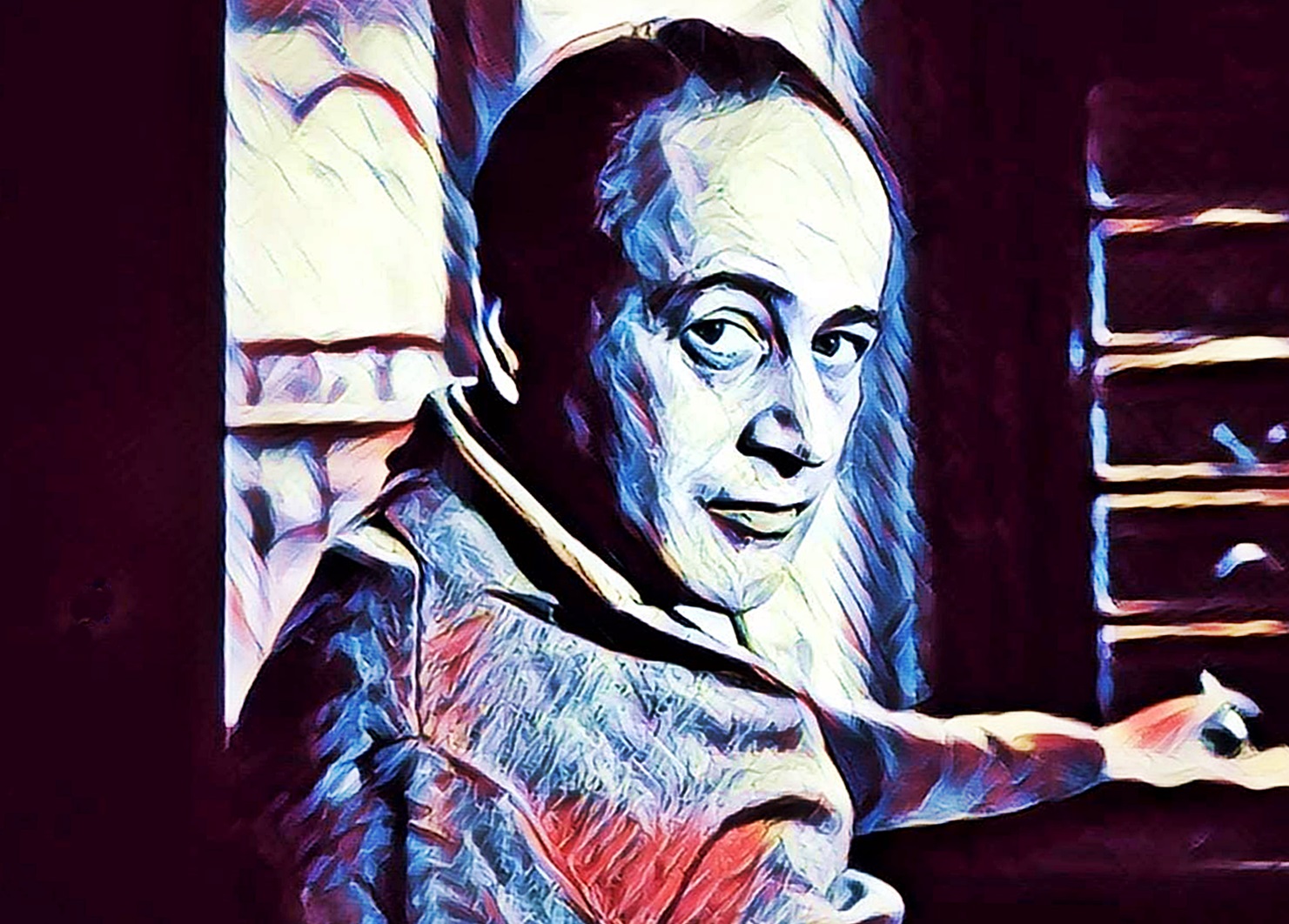

Germán Romero Pacheco y la alquimia de las sombras

«…es un discreto paseo por el continente umbrío de una ciudad de ensueño..»

Germán Romero Pacheco y la alquimia de las sombras

Fernando García Álvarez

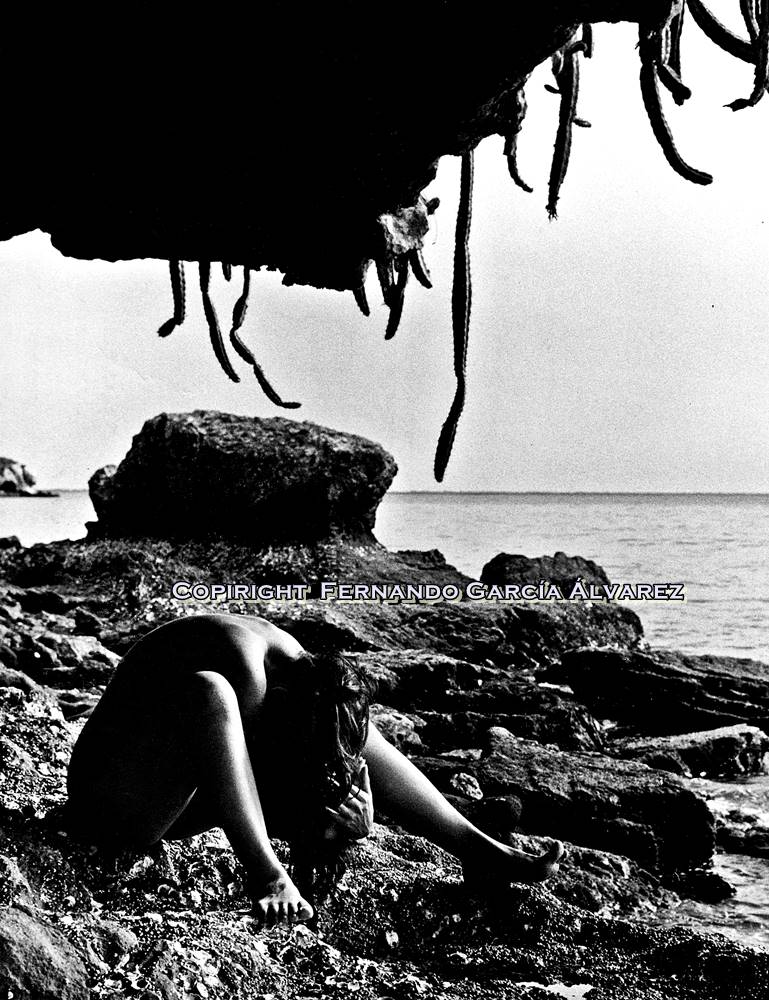

Las fotografías de Germán Romero Pacheco me evocan la ventisca de una tormenta oscura donde las siluetas vibran delicadamente en las tinieblas para no despertar la luz, es un discreto paseo por el continente umbrío de una ciudad de ensueño, desconocida, entrañable y anónima, terra ignota de seres indefinibles donde la vida crece a pleno sol, humeante y se recrea misteriosa en los tonos grises del blanco y negro como una sinfonía barroca de foco suave y detalles suspendidos como preguntas en fractales indiferentes, fotos hechas a veces, con tiempos de exposición lentos en un rondó delicioso que suma la suave transición de los barridos y la gama tonal en una marea de expresionismo abstracto, monocroma con destellos de frottage en el que las altas luces son breves y escasas, explosiones como gaviotas jugueteando en el espacio denso de los sólidos tonos de la penumbra como un ocaso perpetuo. Entre la sucia impureza de sus zonas blancas los protagonistas de las imágenes, inquietos consigo mismos surcan la natural armonía temática hermanada con un estilo definido a partir de una retórica visual directa, sin concesiones a las modas, pero serenamente inmersa en cierto automatismo psíquico, una invitación al deseo onírico. La fotografía otra vez convertida en un rito antiguo que atesora turbios destellos de miradas, amasijo de ojos, manos y rostros, la cámara como un alambique para extraer algunas gotas, la esencia de lo real, el lente de Germán Romero destilando perfume para los ojos, acua vitae y sus vapores para el recuerdo de mundos incomprendidos, la creación paciente y consciente como un juguete de negrura para la memoria, la resignificación del tiempo y su geografía como ejercicio estético.

En exclusiva para terciopelonegro.mx publicamos un ensayo fotográfico de Germán Romero Pacheco en el que la danza en sus diversas facetas enriquece de manera cotidiana la vida de los habitantes de esta muy noble y leal Ciudad de México.

Germán Romero Pacheco es compositor, pedagogo y fotógrafo, egresado de la U.N.A.M. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte en los períodos 2013-15 y 2017-20. En 2023 el Gobierno del Estado de Yucatán lo distinguió con la Medalla Bellas Artes.

Desde 2005 se ha interesado en la fotografía como parte de un proceso de exploración de otros lenguajes creativos. En 2020 publicó Territorio de ausencias, su primer libro sobre esta disciplina, y realizó su primera exposición individual, En su mirada. El trabajo fotográfico de Romero se caracteriza por la búsqueda de detalles que comuniquen un aspecto íntimo del sujeto fotografiado.

Actualmente es Coordinador del Área de Teoría, Análisis e Historia de la Licenciatura en Música e Innovación de la Universidad Panamericana.

Germán Romero Pacheco y la alquimia de las sombras

La isla de los poetas locos

Fernando García Álvarez

Entrevista con el poeta y promotor cultural Antonio Coronado Guerrero creador del Encuentro Internacional de las Artes en la bahía de Navachiste Sinaloa, México.

“Maestro ¿Será este el silencio el que anuncia la muerte?”

El poeta Ramsés Salanueva disertando con su mentor Guillermo H. Vera en Navachiste

El día 2 de abril del presente año 2023 dará inicio el XXVIII Festival Internacional de las Artes que comprende también el XXVIII Encuentro Interamericano de Poetas y XVIII Reunión Internacional de Escultores en Acción en la bahía de Navachiste municipio de Guasave en las costas sinaloenses. Este encuentro de creadores de arte en sus múltiples disciplinas se lleva a cabo en la paradisiaca y ahora conocida “Isla de los poetas locos”. Se trata de un campamento cultural al aire libre ubicado entre el mar, la playa y el desierto en el que se programan infinidad de actividades entre las que destacan las presentaciones editoriales, musicales, dancísticas, así como talleres, foros, exposiciones, conferencias y mesas redondas en las que la literatura y las artes son el motivo fundamental de la convivencia. Para saber más de esta increíble experiencia entrevistamos al creador de este singular y fantástico proyecto cultural, el escritor y promotor cultural mazatleco Antonio Coronado Guerrero.

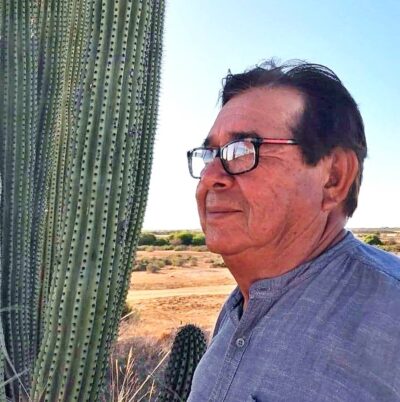

El poeta y promotor cultural Antonio Coronado Guerrero creador del Encuentro Internacional de las Artes en la Bahía de Navachiste, Sinaloa, México.

Haz de saber querido lector que soy veterano, conocedor de esas ínsulas de ensueño en el mar de Cortés a las que te invito a visitar al menos una vez en tu vida, para esto es bueno saber un poco más de este milagro hecho realidad por lo que pregunto a su creador

¿Quién es Antonio Coronado Guerrero?

Antonio coronado -nos dice- es una especie de locochón porque para hacer un festival en un sitio incomunicado al que no llegan los autos, al que en pura lancha se llega hasta allá para ir a acampar, porque es un camping cultural, es un reto muy grande realizarlo y como me gustan los retos pues decidimos realizar esa aventura cultural que todavía está en marcha pues vamos por al festival número 28. Yo soy parte de este tipo de personas que imaginaron que era posible hacer un festival ahí donde todo el mundo me decía que no era posible y aquí seguimos ojalá nos alcancen las fuerzas para ver llegar al 30.

¿Como surge este festival?

Surge como una idea espontanea, no planeada. Una de las muchas veces que andábamos por la bahía, que nos íbamos de campamento un día platicando con un amigo de nombre Benito Ramírez Meza le comenté la idea de hacer un festival ahí en esa bahía porque me parecía muy bonito y el lugar prácticamente era desconocida hasta por la gente del municipio de Guasave al cual pertenece y por cierto muy mal aprovechada turísticamente. Entonces yo me dije esto merece la pena compartirlo con otra gente, esa belleza que son 23 islas e islotes. Así que le planteé a Benito un festival de poesía, porque lo concebimos primero como un festival de poetas y él me dijo: “yo creo que sería extraordinario”, pues vamos probando -le dije a ver si tenemos capacidad de convocatoria, a ver si podemos reunir, aunque sean 10 o 15 gentes para hacer un experimento primero. Eso fue en 1991 que estudiaba yo en la escuela de escritores de la SOGEM y mi amigo me siguió el rollo, él estudiaba el doctorado en Historia en el Colegio de México y empezamos a hacer propaganda enseñando las fotos de donde sería el festival y a invitar camaradas y gente que no conocíamos y así surge la idea del festival en la bahía de Navachiste con la intención de dar a conocer ese paisaje tan maravilloso que había ahí y lo otro; para ver si era posible que la gente llegara hasta ahí, entonces nos pusimos a pensar cuándo, en qué momento había que hacerlo. Después de descartar navidad y otras épocas del año pensamos en semana santa, pensamos también en el campamento y el sitio donde lo hacemos porque ahí hay agua dulce en el subsuelo, dijimos -a lo mejor podemos sacarla- porque tenemos escasez todos los años entonces pensamos también que fuera en semana santa porque la gente de todos los pueblos, ejidos, comunidades se van a acampar en Navachiste y ya con ese público cautivo es posible que vayan al festival y así fue. Como lo convocamos en semana santa la gente que va a acampar empezó a ir a ver que estábamos haciendo nosotros y lo otro es que también elegimos esa fecha porque hay unas lunas llenas muy hermosas, esa fue de manera muy sucinta la idea de porqué lo hicimos en ese momento.

¿Menciona algunos poetas que han participado en el festival?

Dolores Castro, Raúl Renán, Francisco Cervantes, Juan Bañuelos, Efraín Bartolomé, Julio Travieso, Vidal Flores, Karlos Atl, Daniel Olivares Viniegra, solo por citar algunos.

¿Cuál ha sido el impacto del festival?

Uno de los principales aportes o características del festival es multidisciplinario, para empezar, y es muy abierto, no prejuzgamos, tienen cabida todas las expresiones, también el acercar el arte a los niños de las comunidades apartadas y de los campos pesqueros que aunque en la cabecera del municipio están presentes los eventos culturales más excelsos no van a ir porque tienen otras prioridades; primero comer y cuesta ir a la ciudad entonces uno de los grandes aportes es ese despertar en los niños la curiosidad por el arte y eso es muy satisfactorio porque lo vemos como un laboratorio de iniciación y apreciación a las artes para mucha gente, públicos que se van formando poco a poco a través del festival.

¿A nivel político y de las instituciones culturales del gobierno que ha significado?

Las instituciones han tardado en reconocer de verdad nuestro esfuerzo, porque el reconocimiento de verdad sería que nos dieran un apoyo más sostenido y suficiente para hacer el festival. El municipio de Guasave siempre nos ha apoyado, la Universidad Autónoma de Sinaloa nos apoyó en su momento, el Instituto de Cultura del Estado de Sinaloa nos sigue apoyando, pero no con lo necesario, este festival ha dependido digamos en un 30 o 40 % de la solidaridad de los campesinos, de pescadores y particulares. Por ejemplo, los agricultores de Guasave siempre nos han apoyado con papas, calabacitas, ejotes, frijol, con todo lo que producen ellos, y los pescadores igual; llegan al festival en sus pangas y dicen: “Traigan una cubeta para que le den de comer a los poetas locos”, y nos dan por ejemplo unas 2 cubetas de pescado y el que venden nos lo dan muy barato cooperando para el festival y a muchos de esos pescadores después que terminan su jornada los ves en las noches en la fogata oyendo poesía, cuentos, música, les gusta mucho o las actividades formales se meten a veces a participar muy interesados en algo así como una conferencia sobre Bukowski o Mallarmé. En cuanto a la música y lo otro; también escuchan cosas diferentes y ven cosas muy distintas a lo que ocurre en su vida cotidiana y eso de alguna manera los transforma.

Interrumpo la entrevista para recordarle al Poeta Antonio Coronado del asombro que me provocó la participación de la comunidad indígena Yoreme con la celebración en la que realizaron la danza del venado acompañada de música tradicional producida con bules con agua, percusiones, capullos de mariposa y raspadores, esto en alguna ocasión que asistí al Festival de Navachiste en la década de los 90.

Ellos siempre están invitados- continúa- siempre van, hacen sus danzas de venado, pascola y matachín, pues en ese momento que es la semana santa coincide con sus rituales que tiene que ver con su tradición, su pasado y presente cultural profundo, el culto a sus dioses. Incluso en ocasiones se han dado talleres de cómo se realiza la Danza del Venado.

¿Qué le dirías a la gente que tiene la percepción del Estado de Sinaloa como una tierra violenta?

Que Sinaloa no es solo eso, es muchísimo más y no es privativo tampoco de Sinaloa sino que es prácticamente de todo el país pero en unos lugares se manifiesta más que en otros aunque nosotros tenemos el estigma de que aquí han nacido los principales capos del país, pero Sinaloa tiene pesca, agricultura, industria, tiene gente muy solidaria, gente que se entrega cuando ve que alguien necesita ayuda, un ejemplo es el festival ya que en todos estos años hemos dependido de la solidaridad de sus habitantes. En los primeros años que casi no conseguíamos ningún apoyo iban de manera voluntaria a construir el campamento y las palapas a recoger leña y estaban pendientes todo el día de lo que faltaba. Y precisamente estas actividades son para contribuir al desarrollo cultural de Sinaloa, para elevar el nivel cultural y combatir de alguna manera en la medida de lo posible desde la cultura y las artes lo negativo, incluyéndolos en una visión diferente del mundo, mostrándoles otras posibilidades de ser y estar en el mundo, no solo siendo sicario o narco se puede vivir o subir en la escala social. Nuestra labor es contribuir al desarrollo social comunitario y decirle a la gente que es importante estudiar, cultivarse, desplegar la inteligencia creativa. Es posible un mundo mejor a través del arte y cultura. La poesía es la columna vertebral del encuentro pues originalmente fue concebido como un festival de poesía pero en lo inmediato se sumaron creadores de múltiples diciplinas, tomando el festival por asalto, este camping cultural de una semana y a la vez que disfrutan la magia del paisaje con una luna llena surgiendo en el horizonte, por ejemplo hacen escultura y contribuyen al desarrollo cultural de nuestras comunidades aquí en Sinaloa, son unas vacaciones culturales de una semana para los participantes.

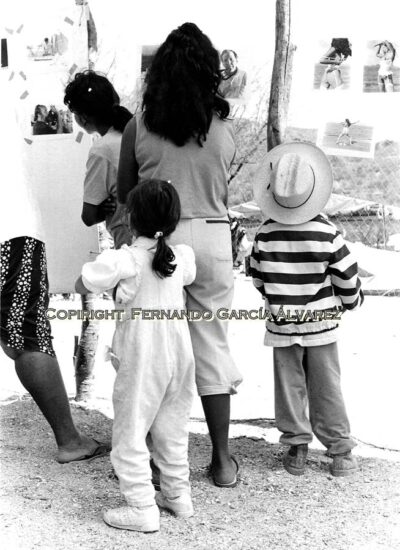

Exposición fotográfica de las actividades realizadas en el Encuentro Internacional de Artes en la Bahía de Navachiste, Sinaloa, México en 1995. Foto de Fernando García Álvarez.

¿Cuál es el futuro del Festival?

Adicionalmente nosotros quisiéramos convertir el festival en patrimonio cultural de los sinaloenses. Que no pare cuando yo ya no esté, que el festival siga, que no muera conmigo y para eso estamos buscando la manera de lograrlo; una de ellas es tratar que los dueños del ejido nos vendan 2 o 3 hectáreas de monte detrás de la zona del estival para convertirlo en un espacio cultural en donde el Festival de las Artes Navachiste sea como la estrella para convertirla en una especie de legado permanente, con un espacio escultórico marino porque se han hecho ya casi 40 esculturas muy bellas. Pero la idea no solo es hacerlas en ese espacio sino en diversas partes de las islas de la bahía para convertirla en un gran espacio cultural que será un gran atractivo para el turismo, siendo muy benéfico para la economía de los lugareños.

¿Esto lo has planteado a las autoridades?

Sí, y me han visto como loco, como dios mira a los conejos, “¿y a este wey qué le pasa?, ¡cómo que un espacio escultórico marino!” Como que no les cabe en la cabeza poner “monos” aquí y allá (por acá se les llama monos a las esculturas) no les cabe en la cabeza a algunos, muchos pensamos que es una buena idea y tener un espacio dedicado a la cultura acá en Sinaloa es muy importante.

A manera de colofón Toño Coronado nos da la exclusiva acerca de los planes a futuro: Yo he pensado en una casa o cabaña como en Bacalar, en donde los creadores vengan y hagan estancias de producción creativa, una casa del artista adonde por cierto periodo de tiempo, 15 días, un mes, se les pudiera atender y los artistas se comprometan a terminar una novela, hacer un mural, por ejemplo. Ojalá ahora que tenemos como gobernador del estado de Sinaloa al Dr. Rubén Rocha Mora nos dé el apoyo necesario para esta noble tarea, le voy a plantear el proyecto a ver qué piensa de esto. Es importante destacar que más dinero se requiere voluntad política porque a veces algunos burócratas de la cultura no ven o escuchan con atención lo que se les propone desde la comunidad, solo siguen el rollo creen que estamos locos y es que la gente normal solo hace cosas normales.

Así es como, querido amigo lector te invito a participar del increíble XXVIII Festival Internacional de las Artes en la bahía de Navachiste al que es muy fácil llegar, incluso para los habitantes del centro y sur del país sale un autobús de la Ciudad de México que te lleva directo y traerá de vuelta al termino del festival, para mayores informes comunícate con Anastasia Huautla a los teléfonos 5526355083, 5554791504 y 5527380220 correo electrónico festivalnavachistedf@gmail.com

También puedes comunicarte con los organizadores a los teléfonos 6871065568, 6671630452 y 6672538167 correo electrónico antoniocoronadoguerrero@gmail.com y taniacc21@hotmail.com

Por allá nos vemos, sí me encuentras te invitaré a mi fogata para escuchar el canto de las sirenas mientras aparece la luna llena en el horizonte y la resplandeciente espuma del mar florece silenciosa. Para mayor información puedes consultar la página Fundación cultural Navachiste en Facebook.